Der Baslerstab hat seinen Ursprung im Stab der Bischöfe, der wiederum seine Wurzeln im gekrümmten antiken Hirtenstab aus dem italisch-etruskischen Raum haben soll. Die drei Spitzen am Fuss des Stabs sind vermutlich als symbolische Wiedergabe des spitzen metallenen Besatzes am unteren Ende des Bischofsstabs zu deuten. Der Stab des Bischofs als Wappenzeichen war rot, wie er bis in unsere Tage im Wappen des Kantons Jura zu sehen ist.

Auch die jurassische Kantonshauptstadt Delsberg zeigt den Stab im Wappen, weiss auf rot. Man führt den Stab als Hoheitszeichen des Bischofs von Basel auf das 13.Jh zurück, wobei er konkret 1327 im Siegel der Stadt Laufen erscheint, die 1295 vom Basler Bischof Peter Reich das Stadtrecht erhielt. Langsam wurde der Stab zum heraldischen Symbol bischöflicher Macht, wobei eine besonders enge Bindung mit Basel als altem Bischofssitz entstand.

Von 1373 bis 1377 trat mit einem eckigen Rappenstück die erste bekannte Basler Münze mit dem Stab auf. Es war wohl ein gewisser Stolz auf die eigene Stellung im Bistum, der die Stadt dazu bewog den Stab in schwarzer Farbe als Wappen zu wählen. Mit der zunehmenden Entfremdung vom Bischof nahm Basel seinen schwarzen Stab als ureigenes Symbol an, welches keineswegs als Zeichen der Unterordnung unter den Bischofs mehr verstanden wurde.

Für einige Jahre kam Basel zu einem Baslerstab aus Gold. 1512 verlieh Papst Julius II. den Baslern für ihre Kriegsdienste mit dem eidgenössischen Heer in Oberitalien das Privileg ihren schwarzen Stab golden zu färben. Der Beitrag "Der goldene Baslerstab" im Briefkasten von altbasel.ch befasst sich eingehend mit diesem Intermezzo. So blieb der Stab auch noch nach der Trennung vom Bischof mit der Reformation 1529 das Zeichen Basels.

Der Baslerstab überlebte die Reformation, doch das Ende der alten Ordnung 1798 im Gefolge der französischen Revolution wäre beinahe zum Totengräber des Stabs geworden. Die neu ausgerichtete Obrigkeit beschloss die Insignien der verflossenen Herrschaft abzuschaffen und verschwinden zu lassen, darunter auch den Baslerstab. Die ausführenden Organe verschleppten die Anordnung jedoch so effektiv, dass der Stab die stürmischen Zeiten überlebte.

In früheren Tagen gab es keine verbindliche Ausrichtung beim Baslerstab - er sah einmal nach links und einmal nach rechts. Zu sehen ist dies am historischen Kernbau des Basler Rathauses, wo die Baslerstäbe über den drei spitzbogigen Toren zum Marktplatz hin gleichsam in beide Richtungen blicken. Spätestens seit der Kantonstrennung 1833 blickt der Stab von Basel nun definitiv nach links, denn jener von Baselland ist nach rechts gewandt. (altbasel.ch)

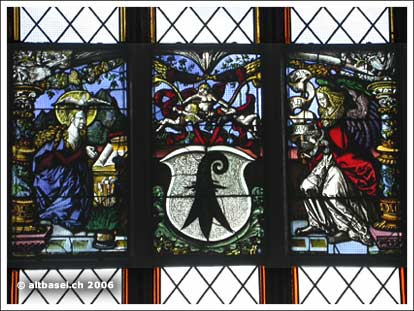

Baslerstab im Ostfenster des Chors von St.Leonhard 1519